龙岩长汀:打造新时期水土保持高质量发展先行区样板

| 2025-10-18 16:11:21 来源:东南网 责任编辑:江雅萍 我来说两句 |

东南网龙岩10月18日讯(见习记者 林雯 通讯员 朱芳彬 岳辉)2025年10月14日,全国水土保持高质量发展先行区建设会议在陕西延安启幕。这场聚焦生态文明建设关键议题的全国性会议上,长汀县以“培育生态产品践行两山理念”为题作典型发言,将南方红壤区水土流失治理的“中国样本”推向全国视野。作为习近平总书记始终牵挂的生态治理重点县,长汀县多年来以重要指示批示精神为根本遵循,以新质生产力激活生态发展动能,构建“制度筑基—修复强本—融合增值—创新赋能”四维体系,在新时期水土保持高质量发展先行区建设中书写了生态优先、绿色发展的时代答卷,为全国践行“两山”理念、推进生态文明建设提供了可复制、可推广的实践经验。

以“全”为要,推动生态制度与治理格局全面升级。长汀县深刻把握水土保持高质量发展的制度逻辑,率先出台水土保持高质量发展实施方案等系列政策文件,将生态保护与经济发展目标量化具体举措,为先行区建设绘制清晰“施工图”。统筹17.9亿元专项资金,精准投向生态修复、产业配套、科研攻关等“六大工程”,落地实施113个重点项目,形成生态治理的“资金合力”。撬动近亿元社会资本参与水土保持领域,打破“政府单一投入”传统模式,构建起“党委领导、政府主导、群众主体、社会参与”的多元共治格局,为生态治理长效推进筑牢制度根基,充分彰显“系统治理、久久为功”的治理智慧。 以“优”为标,推动生态修复与质量功能持续提升。长汀县始终坚持“全域治理、系统修复”的科学思路,整合水土保持、植树造林、流域治理、土壤改良等多元举措,对水土流失区域开展全链条、立体化治理。2021年以来,累计完成水土流失治理及生态修复面积68.7万亩,彻底扭转昔日“山光、水浊、田瘦、人穷”的生态困境。目前,长汀县水土保持率已提升至93.69%,较全国平均水平高出21个百分点,远超南方红壤区水土保持平均水平,居国际、国内先进行列。如今的长汀,山林覆绿、溪水清澈,生态本底持续夯实,生动印证了“人不负青山,青山定不负人”的深刻哲理。

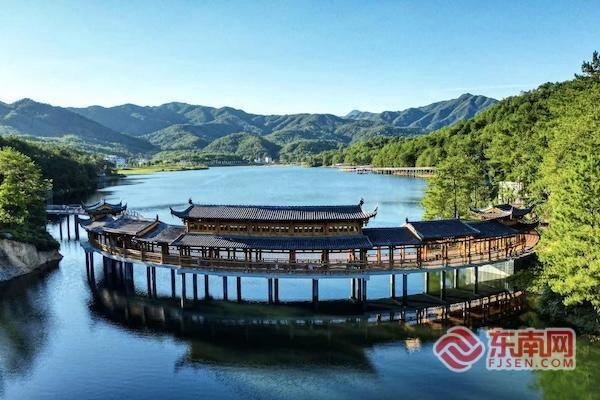

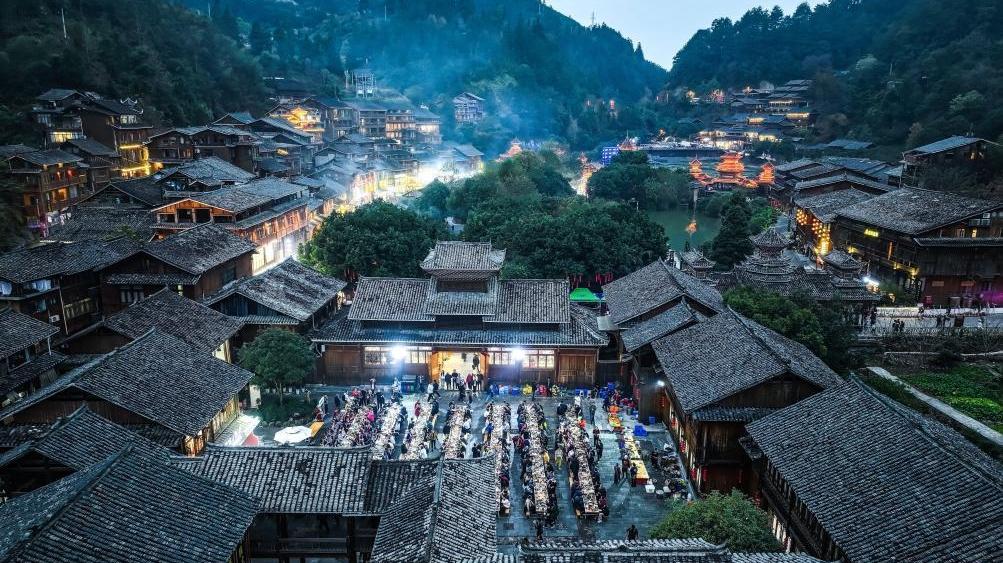

以“融”为径,推动生态治理与价值实现深度融合。在生态产业提质增效方面,长汀县构建“1242”特色现代农业体系,大力发展竹业、油茶、林下经济等产业,带动3.9万农户增收。在文旅深度融合方面,打造“红旗跃过汀江・‘两山’实践走廊”等示范片区,建成水土流失治理科教馆、马栏山森林公园等项目,培育河田窑下等生态村,形成全域生态旅游格局,2024年长汀县接待游客973万人次,旅游收入近91亿元。在生态价值转换通道拓宽方面,完成全国首单水土保持项目碳汇交易、全国首单跨省碳汇交易,达成水土保持碳汇司法认购交易2起,实现林下经济、生态旅游等生态产品价值转换交易3笔,打通“生态碳汇—市场交易—经济收益”转化通道,为全国生态产品价值实现提供了“长汀方案”。 以“智”为翼,推动科技创新与品牌建设持续突破。长汀县着力完善科研平台建设,建强“四站二院一中心”科研平台,形成“专业化队伍+高层次人才”双轨支撑模式。促进技术成果转化,制定3项省级治理标准,相关成果多次荣获珠江委科技奖和福建省科技进步奖,“长汀经验”技术模式在宁夏固原等地落地推广,实现跨区域生态治理经验共享。强化智能监管推广,依托福建省水土保持“天地一体化”信息系统,实现“互联网+监管”,提升监管信息化、智能化水平。生态品牌持续拓展,获评全国首批国家水土保持示范县,获省级以上荣誉20余项。国际影响力持续扩大,“长汀经验”入选联合国生态修复典型案例和第十四届国际数字地球会议典型案例。

从全国水土流失治理的“攻坚区”到生态文明建设的“先行区”,长汀县的实践既交出了生态修复的扎实答卷,也为各地践行“两山”理念、推进生态治理提供了鲜活参考。未来,长汀县将锚定水土保持高质量发展“全胜”目标,持续深化四维体系建设,以高水平生态赋能高质量发展,让“长汀经验”在新时代生态文明建设的征程中发挥更大作用,为建设人与自然和谐共生的现代化贡献更多中国智慧。 |

相关阅读:

|

|

打印 | 收藏 | 发给好友 【字号 大 中 小】 |

信息网络传播视听节目许可(互联网视听节目服务/移动互联网视听节目服务)证号:1310572 广播电视节目制作经营许可证(闽)字第085号

网络出版服务许可证 (署)网出证(闽)字第018号 增值电信业务经营许可证 闽B2-20100029

福建日报报业集团拥有东南网采编人员所创作作品之版权,未经报业集团书面授权,不得转载、摘编或以其他方式使用和传播

职业道德监督、违法和不良信息举报电话:0591-87095403(工作日9:00-12:00、15:00-18:00) 举报邮箱:jubao@fjsen.com 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327