位于龙门开明小学内的郭滴人纪念馆。

红土“青天”传火种

“1926年春,毛泽东在广州筹办第六届全国农民运动讲习所。”龙岩市新罗区委党史研究室主任符维健介绍说,当时恰逢中共广东区委派罗明同志到厦门招收第六届农民运动讲习所学员,龙岩县郭滴人、陈庆隆、李联星等人经选拔,进入讲习所。

郭滴人是闽西党和革命根据地创建人之一。这一年,年仅19岁的他正式接受马克思主义革命理论和实践的教育,并在当年6月加入中国共产党。

1926年9月,农讲所提前两个月结业,党组织决定派他们回福建在闽西南地区开展和领导农民运动。

据新罗区党史部门提供的资料记载,当年10月下旬,国民革命军北伐东路军进驻龙岩。郭滴人、陈庆隆先后到达龙岩,并在随后相继成立了党小组和党总支。

按照毛泽东在广州主办全国农民运动讲习所的方针,郭滴人和陈庆隆等在龙岩城开办了“岩平宁宣传人员养成所”,培养农运骨干,以适应革命形势发展的需要。

“岩平宁宣传人员养成所是闽西南特委决定办的,由岩平宁政治监察署负责。养成所学员全是龙岩人,教材按农讲所课程缩编。”1984年11月陈庆隆在回答当时的龙岩市党史办公室提问时,这样回忆说。在这篇《谈龙岩大革命前后几个问题》一文中,陈庆隆写道:“我讲过《关于青年运动》和《关于农民运动》两课。授课的还有担任所长的张旭高和张蔼庭、林仙亭、谢景德、郑日晖、林一株。”

据记载,当时的龙岩是一个典型的农业县,全县85%以上的人口是农民。郭滴人和陈庆隆等人脚踏实地,埋头苦干,跑遍当时龙岩管辖的东肖、江山、湖邦、大池、小池等地。在这一过程中,他们向农民宣传海陆丰农民斗争经验,揭露地主剥削农民的罪行,组织农民协会,使党渐渐在农村中扎下了脚跟。

“郭滴人等一开始就遵照毛泽东在广州农民运动讲习所提出的阶级分析与阶级路线,确定以农民运动为主,依靠农民与封建阶级进行斗争的战略方针。”党史专家、《郭滴人传》一书的作者郑学秋在《郭滴人创建闽西党和革命根据地的历史功绩》一文中这样论述道:在农民运动中也是依照毛泽东对农民阶层的划分,但对依靠雇贫农、团结中农、中立富农这个战略思想,开始认识不清楚,以后经过几次挫折才逐渐明确起来。

根据郑学秋的分析,龙岩“四·一五”反革命政变后,郭滴人吸取初期农运没有在群众中生根立足、缺乏群众基础因而受挫的教训,认真总结经验,并在此基础上一步一个脚印地扎根串联。“先组织秘密农会,把那些贫苦的、有觉悟的积极分子紧密地团结在党的周围,以后再由他们一个一个地发展积极分子。这样由少到多,由点到面,由秘密到公开,组成阶级队伍,成立领导核心。”郑学秋这样写道。

之后的历史发展进程也佐证了郑学秋分析的合理性。“当时我与郭滴人同志等主要下乡做农会工作,同时兼顾工会工作,而郭滴人同志经常先去布置秘密农会,我则在农会召开成立大会时去出席讲话。”闽西革命根据地的主要创始人邓子恢在《龙岩人民革命斗争回忆录》一书中这样回忆。

修葺一新的湖源乡农民协会会址。

农民协会遍地开花

郭滴人、陈庆隆等人在龙岩农村开展的革命活动,很快就收到了成效。据龙岩市委党史研究室编撰的《闽西人民革命史》一书记载,1926年11月,陈庆隆在龙岩考塘乡(即现在的新罗区龙门镇考塘村)发动贫苦农民组织考塘乡农民协会。

书中这样记载道,当月16日,考塘乡农民协会会员高举农会旗帜,扛着锄头、劈刀、钢叉,浩浩荡荡开进龙岩城。随后,考塘乡农民协会成立大会顺利召开。会后,还举行了盛大的游行。

“为了扩大影响,当时把队伍拉到城里,在明伦堂开成立大会。”陈庆隆则回忆了更多的历史细节,“会所设在振奎学校。”

1927年1月,龙岩县农民协会宣告成立,陈庆隆任县农民协会主任。

2个月后,龙岩县里又一个农民协会在如今的新罗区龙门镇成立。据当地党史资料记载,1927年3月,在时任中共龙岩县总支组织委员郭滴人等的指导下,龙岩湖源乡农民协会在早已改名为湖坑村的原湖源乡戴氏宗祠贻谷堂成立。戴海瑞任农会会长。

“湖源乡农民协会是龙岩县乡成立较早的农民协会之一。”符维健告诉记者,农会成立大会后,这些革命先辈们还专门合影留念,真实地记录下了当年如火如荼的农民运动场景。

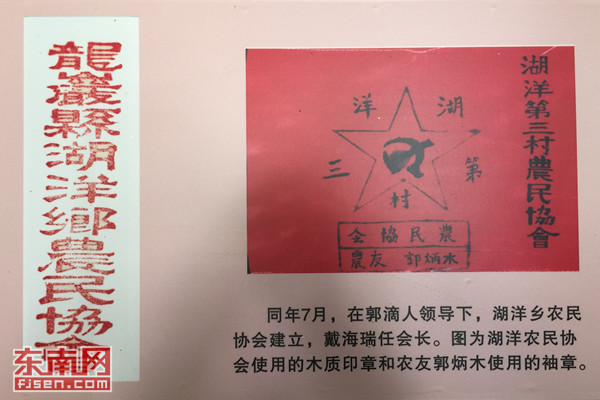

龙岩各地农民协会的袖章、印章等标识。

湖坑村村民戴友辉的父亲戴火文便是合照中的一员。据戴友辉介绍,当时共有67人参加了这次成立大会,大家高呼“打倒土豪劣绅,建立农民政权”“一切权利归农会”等口号。合影时,郭滴人对与会代表说:农民政权就要如青松一样长青不老。

“由于堂兄年龄小,常为农会跑腿送信,做苏维埃政府的交通勤务工作。”湖坑村村民、出身于革命世家的戴宗炳在回忆文章《我的革命家史》中这样描述当时的情形。他的堂兄即是当地著名的老红军、老地下党员,曾担任过龙岩地区劳动局局长、连城县长等职务的戴炳辉。据记载,1927年湖源乡农民协会成立时,年仅12岁的戴炳辉虽未及入会年龄,但被特许加入农会。

革命形势发展迅猛,很快农民协会就在龙岩遍地开花。据《福建中央苏区纵横——新罗卷》一书记载,从1927年9月开始,不到三个月时间,郭滴人等做出了很大成绩,龙岩除了溪口、雁石、白沙、内外山前等以外,农民协会遍地开花,全县农协会员达10万人。

“从中共龙岩县总支成立到龙岩各地农会的成立,表明当时的龙岩革命者已经从宣传革命转入到投身革命洪流当中。他们同工农群众运动相结合,以革命理念指导革命实践,标志着龙岩革命新时期的到来。”符维健认为,在很短的时间内,龙岩人民就在党的领导下,掀起了减租减息、废除苛捐杂税的斗争热潮,离不开革命先辈们在农村发展积极分子,强化党组织,扩大党的影响力等做出的不懈努力。同时,这一系列的革命活动也为之后的龙岩武装暴动、土地革命等打下了坚实的群众基础。

“在农村中扩大党组织,这是龙岩斗争由减租减息转到武装斗争,实现土地革命,建立革命根据地的关键,为农村暴动作了必要的组织准备。”由龙岩市原闽粤赣边老同志联谊会与新罗区委党史研究室联合编写,人民日报出版社出版的《永远的丰碑——郭滴人纪念文集》一书则这样评价:“至1927年秋,许多地区都建立了‘党支部—秘密农会—公开农会’三套组织,党在群众中深深扎根,成为坚实的领导核心。”

位于新罗区龙门镇的闽西建材城,见证了这个龙岩城西大门的巨大变化。

西大门见证巨变

“湖源乡农民协会旧址是目前整个新罗区保存最完好的农民协会会址。”龙门镇湖坑村党支部书记谢福娣告诉记者,斗转星移,时代变迁,但革命精神在这里得到了完好的传承。

为缅怀先烈,教育后人,2016年5月,湖坑村村民自发组织、自筹资金建纪念牌。经过近一个月的紧张筹备和施工,戴氏宗祠背后的山上高高立起了“湖源乡农民协会会址”九个通红大字。

“始建于清代的戴氏宗祠不只是戴氏族人缅怀先人、激励后代的场所,更是湖坑村乃至全镇、全区传承革命精神的红色教育基地。”谢福娣介绍说,为挖掘整理红色教育资源,湖坑村广泛收集资料,并在戴氏宗祠边厅开辟展室,陈列“龙岩湖源乡农民协会召开成立大会纪念”珍贵照片及部分历史资料、革命先烈郭香玉革命事迹、部分红军战士牺牲情况以及老红军战士戴炳辉革命事迹等史料。同时,以湖源乡农民协会会址为主要内容,积极申报县级文物保护单位。

经过多方努力,今年2月,湖源乡农民协会旧址正式列为第五批县级文物保护单位。为了更好地传承这一红色文化,今年3月,新罗区委宣传部、区委党史研究室、区文体广新局和龙门镇党委政府在戴氏宗祠举办龙岩湖源乡农民协会成立90周年纪念活动。

红色革命精神得到传承和发扬,湖坑村的村容村貌同样发生了巨变。据谢福娣介绍,湖坑村已被纳入龙岩市美丽乡村建设三年行动计划名单,去年村集体收入5万元,村民人均年收入达1.15万元。

“1915年到1921年,郭滴人在开明小学读书。其间,‘五四运动’新思潮传到龙岩,使他在思想上受到很大启迪。”在郭滴人的母校,位于龙门镇湖一村的开明小学校长章炳祥告诉记者,1927年年初,郭滴人在开明小学内的登龙书院建立湖一村农民协会,同地主开展减租减息斗争,这亦是闽西最早成立的农民协会之一。

1986年,登龙书院被辟为郭滴人纪念馆,常年对社会公众开放。2016年有关部门投入25万元修缮郭滴人雕像、纪念馆屋顶等。

不单是湖坑村和开明小学,在继续传承和发扬红色文化的同时,作为龙岩西大门的龙门镇,同样见证了巨变。

“去年,全镇实现地区生产总值84亿元,年均增长13.3%。规模工业产值由2011年的5亿元增加到16亿元,年均增长26.2%。”龙门镇党委书记吴如荣介绍说,近年来,当地完成了西气东输、西外环、厦蓉高速改扩建工程、南三龙铁路、龙门卫生院、粮食储备库等6个项目的房屋征收和土地征收。

与此同时,龙门当地从去年8月份开始,组织全镇领导干部,按责任区域对罗龙西路路段进行占道经营、店外店和流动摊贩劝导整治工作,并在道路两侧进行围挡施工,多次组织圩天整治行动,巩固整治成效。

“龙门镇共有14个村,其中9个革命基点村,红色文化资源主要有罗元发故居、郭成柱故居、郭滴人纪念馆、湖源乡农民协会旧址等。”吴如荣说,为了充分发挥红色资源优势,加快红色革命文化开发建设,龙门镇近年来多次对红色文化遗址进行保护和修缮,传承革命精神担当起发展的使命,全力推进环境整治,擦亮龙岩城市西大门名片。(福建日报全媒体记者 唐亚新 通讯员 温连光 阙筱静 文/图)

前方日志

与民相融的赤子情怀

“把工人、农民和士兵组织起来,并承认党的根本政治目的是实行社会革命。”这是1921年中国共产党第一次全国代表大会上通过的《中国共产党纲领》中的一句话。这句并不难懂的简短话语背后所表明的,正是中国共产党从建立伊始即把农民作为自己重要的社会基础,就代表了包括农民在内的人民群众的根本利益。

中国共产党成立之初,即有一批共产党员投身到农村中。龙岩人郭滴人是其中一员,亦是其中代表。自从91年前的那个春天开始,这位日后领导后田农民武装起义,组建闽西第一支游击队,不断拓展闽西苏区,并被誉为“中国农民运动的优秀干部”的闽西革命巨擘,便将革命情怀、赤子热诚和闽西农民牢牢地紧靠在一起。

于是,开展农民运动,组建农民协会,强化基层党组织,扩大党的影响力;发动农民群众,提高农民觉悟,减租息,废苛捐,除杂税,投身于组织革命运动中最大要素“中国三万万的农民”的组织活动中。我们从波澜壮阔的历史画卷一角中,见证了郭滴人的热忱与忠诚。

从群众中来,到群众中去,自始至终,践行自己许下的“点点滴滴为人民”的誓言,这是郭滴人最真挚、最直接的赤子情怀。这种赤子情怀和坚定的革命情感,也与人民群众血脉相融。

事实上,如何看待农民问题,始终是中国革命、建设和发展过程中的一个重要问题,与我党的历史使命和兴衰成败密切相关。回溯历史,大革命时期,我党对农村、对农民的改造在很大程度上是成功的。以农民问题为突破口,我们找到了中国革命的独特道路,也开辟了中国特色社会主义道路。

落点当下,新的历史时期,闽西推进社会主义新农村建设、新型城市化战略,需要传承这种与民相融的赤子情怀,从中汲取养料,找准借鉴,砥砺前行。(福建日报全媒体记者 唐亚新)

|