红四军前敌委员会指挥部旧址达道堂

破“会剿”,七月分兵驰骋漳平

与闽西红土地其他县市一样,位于闽西、闽南交界处的漳平在革命年代,同样扮演过重要角色。尤其是出击闽中一役,漳平成为红军发展史上的一个重要节点城市。日前,记者前往漳平市象湖、永福等地,探寻这段光辉历史。

“1929年,红四军三打龙岩城后,以龙岩、永定和上杭等地为中心的闽西革命根据地初步形成。”漳平市党史专家戴革平介绍说,这一时期,军阀混战基本告一段落。也正是在此时,以蒋介石为首的国民党,决定调动闽粤赣三省军队对闽西红色根据地发动大规模“会剿”。

面对数倍强敌的围困,为粉碎敌人“会剿”的军事计划,当年7月8日,红四军前委根据敌强我弱的形势和红军游击战争的战略战术,初步提出打破一面找出路的“七月分兵”计划。

据1929年8月的《中共福建省委给闽西特委前委岩委信》一文显示,当时前委认为:此时东江、赣南皆不能去,只有留在闽西,敌来当相抗对付,现在分兵在永定、龙岩、上杭、长汀、连城之一部发动群众的斗争,造成赤色区域之势力割据,敌来当打破一面找出路。

“这体现了敌变我变,沉着应对的军事策略。”戴革平介绍说,然而,三省“会剿”敌部集结重兵,急速推进,这也使得敌情随之改变。针对这一情况,7月29日,朱德、陈毅火速赶到上杭蛟洋文昌阁,会同正在参加中共闽西一大的毛泽东、邓子恢、张鼎丞等一起,商讨应变退敌之策。前委书记陈毅主持召开了前委紧急会议,修改原来的军事计划。

据党史记载,会后,决定红四军兵分两路,一路由第四纵队留守闽西,缩小目标,一路由第一、二、三纵队离开闽西,向闽中出击,分散敌人力量。同时,会上还确定陈毅赴上海向中央汇报工作,前委书记暂由朱德代理,毛泽东则转移到乡间养病,继续指导地方工作。随后,根据敌情发展,前委在早康会议上,制定了实行分兵游击的具体方案,“决定二、三纵队和军部向漳平开,一纵队(包括四纵队)留在闽西散开”。

“红军这时也分成两支队伍,毛泽东率领一支留在闽西骚扰敌军,朱德率另一支展开大规模牵制战,深入敌区,直到沿海,以切断敌军主要补给线,至少要压迫福建军队离开苏维埃根据地。”1937年,朱德在接受美国记者史沫特莱采访时,这样回顾这段历史。

8月3日,朱德率红四军第二、三纵队从龙岩白沙向宁洋进发,开始出击闽中的军事行动。次日,宁洋县城(今漳平市双洋镇)解放。8月7日,红四军第二、三纵队沿双洋溪分兵两路挥师南下漳平县城。8日,红军攻占漳平。

据龙岩市委党史研究室编撰的《闽西人民革命史》一书记载,进城之后,红军在朱德的带领下,广泛开展宣传和组织工作,并帮助建立了漳平县工会办事处、县农民协会、妇女会等革命团体和漳平县城防第一赤卫队等红色革命组织。

出击闽中纪念馆

战闽中,苏区风展红旗如画

“革命成功,尽在民众,布告四方,大家起劲。”这张《红军第四军司令部布告》由时任红军第四军党代表毛泽东起草,并经军长朱德等签署发布。1929年8月,红四军出击闽中攻克宁洋县城时,布告被张贴在双洋太平桥廊木柱上。

正如这张一度在赣南、闽西人民中间产生过巨大影响的布告所示,彼时的红军革命行动,唤醒了广大贫苦百姓,极大地鼓舞了工农群众的革命热情。

据龙岩市当地党史记载,1929年8月15日,为了完成战略任务,红四军前委开会部署跳出外线,出击闽中的大田、德化等县的具体行动。当日朱德率红军分批离开漳平,向大田、德化前进,并计划向赣浙皖边界游击,结果受阻,折回永春。

“这一带党组织和群众基础较差,加上山高路险,气候炎热,疾病流行,是计划失败的主要原因。”戴革平解释说,这时红四军前委接到中共闽西特委来信,根据实际情况,决定返回闽西。

据记载,8月下旬,红四军第二、三纵队在朱德的带领下突然重返漳平,取得溪南突袭战大捷。并于30日二克漳平县城,随即乘胜追击,又在永福歼敌一部。红四军在宁洋、漳平、溪南、永福等地的胜利,打开了敌三省“会剿”包围圈的大缺口。这几仗“风声所据,遐迩震惊”,使侵占龙岩城的敌军张贞部杨逢年旅吓得连夜逃回闽南老巢。

9月6日,朱德率部重占龙岩,胜利返回闽西。至此,三省“会剿”中力量最薄弱的闽军张贞部被击破。粤、赣两军也无心恋战,各自撤回本省。9月初,蒋介石对闽西革命根据地发动的第一次“会剿”便以失败而告终。

“出击闽中,充分体现‘党指挥枪’的重大原则,同时集中贯彻红军在游击战争中机动灵活的战略战术,并为闽西苏区的巩固和发展创造了有利的军事环境。”在戴革平看来,出击闽中,极大地促成漳平红色割据形势的蓬勃发展,并扩大了在穷苦百姓中的影响。击退国民党三省“会剿”后,闽西红色根据地日益巩固,红军在战斗中壮大了自己的力量,也为尔后形成中央苏区奠定了坚实的革命基础。

“红四军进驻永福之后,朱德亲自领导重建永福总区苏维埃政府和永福总区店员工会,指导规模浩大的龙车暴动,拉开漳平武装斗争的序幕。”戴革平说。

如今的象湖集镇显露新颜

焕新颜,红色故里砥砺向前

“目前我们已完成杨美、灶头、象湖、下德安4个美丽乡村建设,下地、宽田列入今年美丽乡村建设项目。其中杨美村投资2000多万元,完成红色革命旧址群建设和周边环境整治。”象湖镇镇长郭启烈告诉记者,与此同时,当地正围绕“一溪两岸”“三横一纵”的总体思路,扎实推进小城镇建设,并完成九龙江北溪防洪堤三期象湖段工程、灶头防洪堤、杨美防洪护岸等诸多项目。

基础设施建设稳步推进,小城镇建设初具规模,美丽乡村建设有序开展,这是红色故里象湖镇近年来发展的缩影。不仅城镇基础设施升级和乡村面貌大幅改善,以红色文化为重要推手的旅游产业亦成为象湖镇发展的亮点。

“2012年以来,累计接待游客20多万人次。”郭启烈介绍说,近年来,当地已经形成以“看文物、游山水、观民俗、赏奇石、泡温泉、尝山珍”为主题的乡村生态休闲旅游线路,象湖休闲旅游持续升温。

这其中,红色景区扮演着重要的角色。2016年11月,象湖红色革命旧址群通过国家3A级景区验收。依托红色革命旧址群发展旅游的杨美村,被列为全国乡村旅游扶贫重点村,红色革命旧址群景区列入漳平市“十三五”规划建设项目。2013年10月,经过精心修缮,完好留存“红军留款信”的苏和厝(荣福堂)建设成为“红军出击闽中纪念馆”。2015年8月,5.25米高的青年朱德雕像在象湖镇杨美村达道堂落成揭幕。

“未来,我们将继续加大开发红色文化资源,壮大旅游产业。”郭启烈说,未来象湖将在三方面发力:其一,进一步提升“红色象湖”品牌效应,加强经营管理,提高“红色象湖”的知名度和吸引力。其二,积极争取项目资金,筹建大型红军广场、两岸防洪堤,加快杨美大桥施工进度,进一步完善景区的基础设施。其三,持续创建“红色课堂”党建品牌,充分发挥“红军留款信”的教育功能,为广大党员干部和学生提供学习阵地。

“作为漳平苏区的重要组成部分,永福在革命战争年代里承担着保卫闽西苏区东大门的艰巨任务。”永福镇党委书记张邓平告诉记者,与象湖一样,如今,这个龙车暴动所在地同样将红色文化很好地传承下来,并换上新颜,砥砺前行。

据张邓平介绍,漳平全市31个省级革命基点村中,有30个在永福境内,其中龙车村是漳平的第一个党支部、第一次革命暴动、第一个苏维埃政府、第一支农民武装队伍的诞生地。漳平登记在册的276位革命烈士中,永福就有202人,占73%。在革命斗争岁月中,永福人民作出了不可磨灭的贡献。

“早在2005年,龙车村就建立了龙车革命纪念馆。”龙车村村支书游林洲介绍说,纪念馆内陈列着永福龙车人民革命大事记、1919至1949龙车革命史迹、龙车革命烈士英名录等史实资料。纪念馆旁边的山头上立有一座“龙车革命烈士纪念碑”。如今,经过多次改版之后,龙车革命纪念馆已成为漳平市爱国主义教育的重要基地。每年都会有许多的干部、学生到此瞻仰,重温历史。

与此同时,永福加快省级特色小镇创建步伐,项目建设火热展开。“目前,闽台缘展销中心动工建设、养生养老院完成规划设计、茶山漫道启动规划、台缘小学和幼儿园完成选址。”张邓平说,今年以来,该镇完成《特色小镇创建规划》,按照形态“小而美”、产业“特而优”等要求,策划生成特色小镇花卉苗木产业、养生养老产业、旅游产业、教育事业、基础设施等五大项目,全力推进以“花卉、高山茶、反季节蔬菜”为主导的传统农业向现代农业、休闲观光农业迈进,实现产业转型升级。(福建日报全媒体记者 唐亚新 通讯员 陈晓霞 黄福权 文/图)

前方日志

历史细节里的红军情怀

1929年,红四军三打龙岩城后,以龙岩、永定和上杭等地为中心的闽西革命根据地初步形成。然而,也正是在此时,国民党决定调动闽粤赣三省军队对闽西红色根据地发动大规模“会剿”。

一时间,闽西上空风云突变、乌云翻滚。位于闽西、闽南交界处的漳平因此成为敌我双方必争的前沿阵地。面对数倍强敌的围困,如何粉碎敌人“会剿”的军事计划,成为彼时摆在红四军前敌委员会面前刻不容缓的重要任务。

于是,经漳平,战闽中,扩红区。彼时的红军,一如多年后,美国记者史沫特莱向世人生动描述她眼中的惊奇:它看起来很弱小,根本就不像一支军队。彼时的红军,面临的是国民党三省“会剿”的重重压力,选择的是前路并不明晰的革命征程。

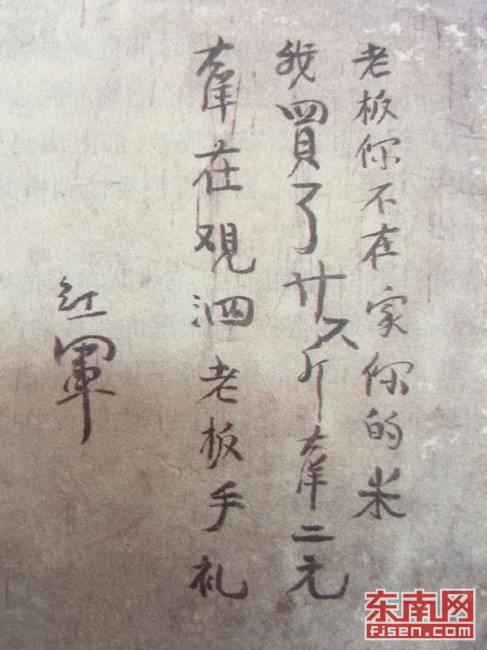

正是在这样一种背景之下,人们看到的却是一支不屈不挠、坚定不移的革命军队,一支不拿群众一针一线、军民一家亲,纪律严明的红军队伍。读到的是,“老板你不在家,你的米我买了廿六斤,大洋二元,大洋在观泗老板手,礼。红军。”这样一句一句真情为民的语句。感受到的是,红军将士们自始至终秋毫无犯、军纪严明的高尚品质,及群众拥护、军民鱼水一家亲的融洽情感。

击鼓其镗,号角催征。人民军队在革命斗争的鼙鼓中,一步步向前,一程程奔来,并且不断成长为更加出色的英勇之师、威武之师。然而,暮云叆叇,过去的荣光,终究会在历史的氤氲中慢慢淡去。但无论如何,对一支革命军队来说,对一个民族而言,走得再远,都不能忘却来时之路。

这种来时之路该如何铭记?或许偶然闪现的历史细节,最能说明问题,也最能打动人心。历史的叮咛也正是在这样的细节和故事里,延续着它的使命和意义。

(福建日报全媒体记者 唐亚新) |